カルチャー

非上場のDMMが「持株会」をスタート!その裏に秘められた亀山会長の想いとは

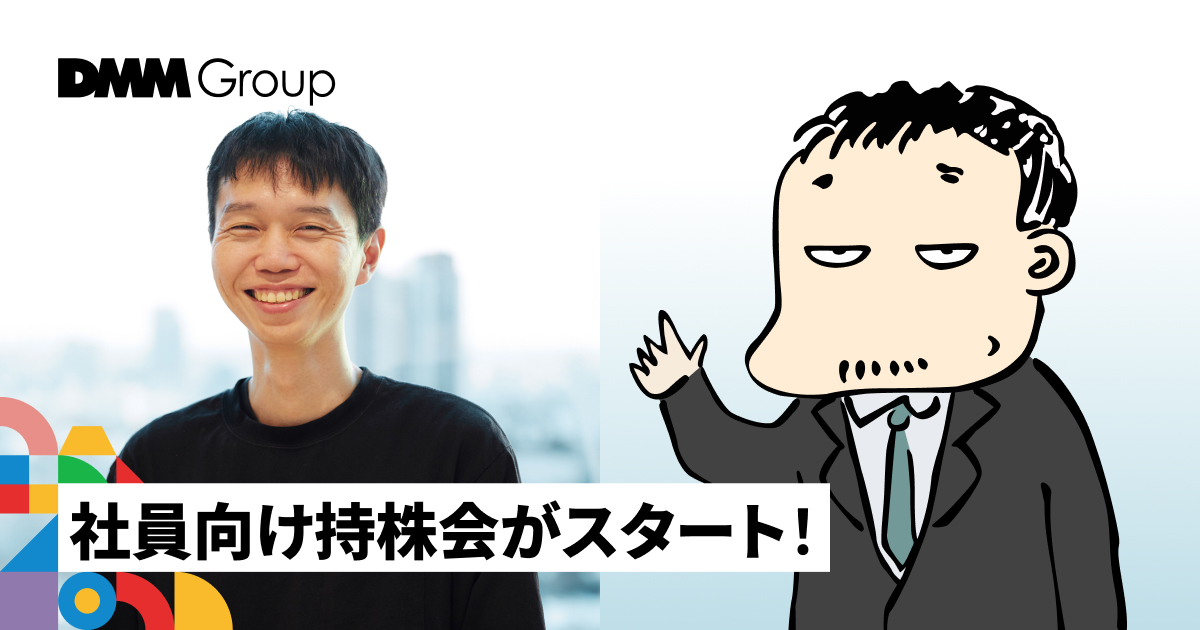

このたびDMMはグループ社員向けの持株会を新たにスタートしました。どのような想いでこの制度を始めるに至ったのか。実際に社員はどのようなメリットを享受できるのか。発案者である会長の亀山と、制度設計を担当したCFOの粕谷に話を聞きました。

- 亀山 敬司(かめやま けいし) 合同会社 DMM.com 会長

1961年石川県生まれ。19歳でアクセサリー販売の露天商から起業家人生をスタート。 1985年にレンタルビデオ店を開業。 1999年にDMM.comを設立。現在は、DMMグループの会長として、動画配信、アニメ制作、オンラインゲーム、英会話、FX、株、太陽光発電、3Dプリンタ、消防車、救急車の製造、ベルギーでサッカーチームの運営など、60以上に事業を展開している。

- 粕谷 佳宏(かすや よしひろ)合同会社 DMM.com CFO(最高財務責任者)